朝日新聞朝刊の地域総合の岐阜東濃通信に

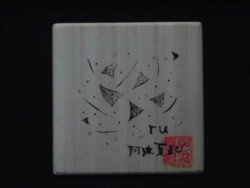

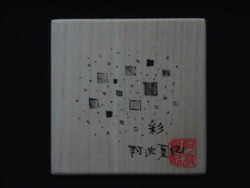

革新の地で伝統「窯変」 自由な作風 加藤委さんで

紹介記事が掲載されていました。

朝日新聞より

朝日新聞より

引用

東京・六本木。地下鉄の駅を出て坂を下る。

ビルの谷間に東京タワー。ぐんぐんと迫ってくる。

32年前、陶芸家の加藤委(つぶさ)さん(56)=岐阜県多治見市=も

この道を歩いていた。

目指すはギャラリー「サボア・ヴィーブル」。

背中にリュック。器や湯飲み、ぐいのみなどを詰め込んであった。

約束なしに飛び込みで売り込みをかけるところだった。

先に名古屋、京都と回った。空振りの果てに上京。

ドキドキしながら、「作品を見てほしい」。

案の定、「急に来られても時間がない」と断られた。

粘って出直す約束を取り付けた。

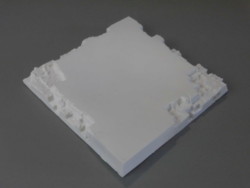

持ち込んだのは青白磁。

淡い色調とは対照的に奇抜な形。

先がとがった三角の皿もあった。

使い勝手を無視したかのような作品で、

相手の表情が見る見る間に変わった。

「衝撃が走った。時代が生んだ作家だと直感した。絶対売れる」。

応対した外山恭子さん(70)はその日の光景を今も忘れない。

「このままでいいから作品を作って」。その場で追加注文した。

才能はすぐさま目利きに引き継がれた。

店によく出入りしていた東京国立近代美術館研究員(当時)の金子賢治さん(68)。

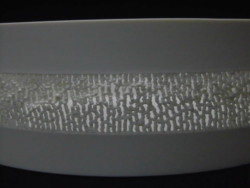

釉薬(ゆう・やく)がつららのように垂れ下がったワイングラスにひと目ぼれした。

当時寄稿していた裏千家ゆかりの月刊誌に有望な新人として取り上げた。

「勘ですね」。

無名の20代がいきなり世に躍り出た。

金子さんは今、茨城県陶芸美術館の館長を務める。

「戦後の作家は中国や西洋、桃山などの古典によりどころを求めた。

加藤さんは古いものを全く感じさせずに出てきた。

古典の原点である美濃で自由な作風を示した」と評価する。

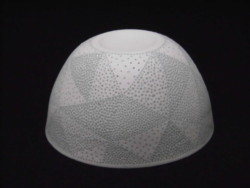

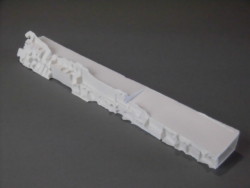

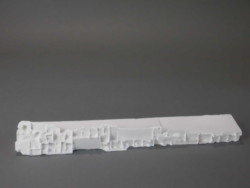

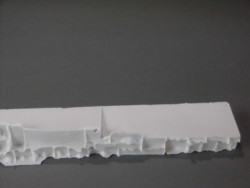

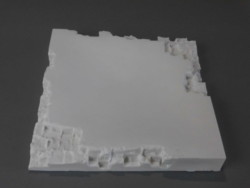

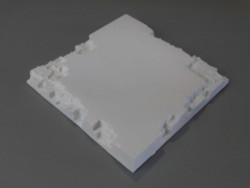

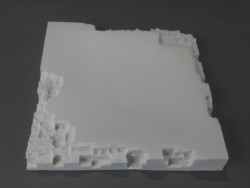

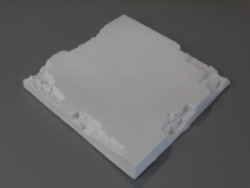

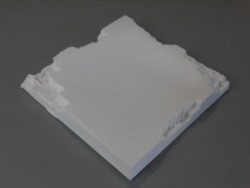

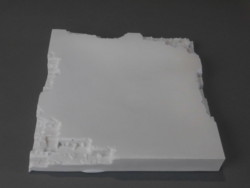

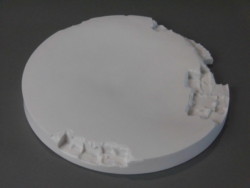

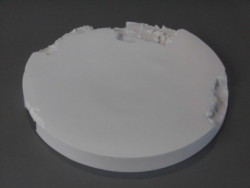

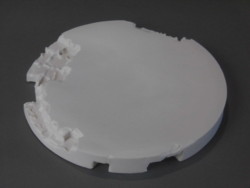

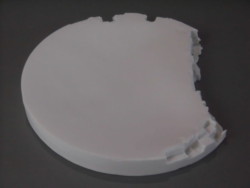

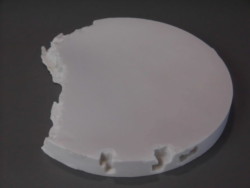

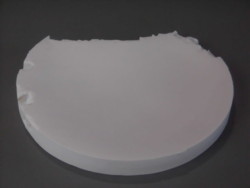

円空大賞を受賞したオブジェ「サンカクノココロ」シリーズは、

破れたりちぎれたりしている。

陶芸の決まりごとから一見、自由であるかのようにも見える。

加藤家は桃山時代までさかのぼれる。

子どもの頃、祖父にかわいがられた。

ぬくもりが残る窯で冬場、暖まりながらの昔話。

この地の歴史が絵巻物のように目の前に広がった。

「桃山時代、大陸の影響を脱して日本独自の焼き物を生み出した。

革新の地で今も続けていることに誇りを感じる」

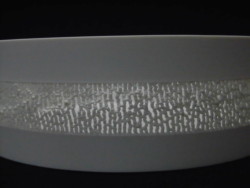

陶磁器を焼き、生地や釉薬が窯の中で予期しない変化を見せることを

「窯変(よう・へん)」という。

まさに、伝統が窯変して加藤さんの作品に息づいている。(田中彰)

朝日新聞朝刊 地域総合 岐阜東濃通信より引用